青柳はその昔、現在の府中市本宿の多摩川南岸の青柳島にありました。1671 年(寛文11年)、多摩川の大洪水によって青柳島が流失したため、村人たちは四ツ谷村を経てこの地に移住し、新たに青柳村を開拓したということです。

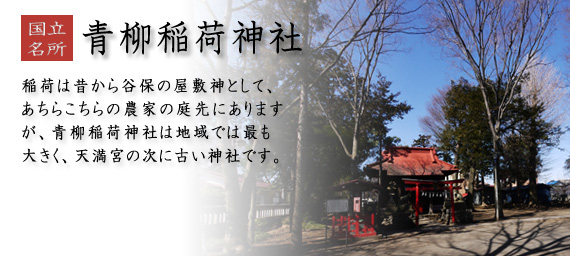

『青柳村誌』によれば、青柳稲荷神社は1755年(宝暦5年)の創建。

明治22年(1889年)の町村合併令で谷保村と合併される前は、青柳村の村社であったようですが、以後は青柳・石田の両村の氏神としてまつられてきました。現存する本殿と拝殿は、市の登録有形文化財です。

青柳はその昔、現在の府中市本宿の多摩川南岸の青柳島にありました。1671 年(寛文11年)、多摩川の大洪水によって青柳島が流失したため、村人たちは四ツ谷村を経てこの地に移住し、新たに青柳村を開拓したということです。

『青柳村誌』によれば、青柳稲荷神社は1755年(宝暦5年)の創建。

明治22年(1889年)の町村合併令で谷保村と合併される前は、青柳村の村社であったようですが、以後は青柳・石田の両村の氏神としてまつられてきました。現存する本殿と拝殿は、市の登録有形文化財です。 青柳稲荷神社は、祭神として稲蒼魂命(うがのみたまのみこと)・大己貴命(おおあなむちのみこと)・大田命(おおたのみこと)・大穴姫命(おおあなのめのみこと・大宮姫命とも)・保養命(うけもちのみこと)の五神を合祀していることから五社稲荷と呼ばれました。

また昔から、神聖な神の使いとして、稲荷神社にはなくてはならないものがお狐さん。かつての国立には、タヌキやイタチなどとともにたくさんのキツネが棲んでいて、村人たちにも親しまれていたそうですが、今ではお稲荷さんでしかお目にかかれません。

ここ青柳稲荷神社を守っている二匹のお狐さんは表情もユニークで、地元ならずともファンが多いそうです。

青柳稲荷神社は、祭神として稲蒼魂命(うがのみたまのみこと)・大己貴命(おおあなむちのみこと)・大田命(おおたのみこと)・大穴姫命(おおあなのめのみこと・大宮姫命とも)・保養命(うけもちのみこと)の五神を合祀していることから五社稲荷と呼ばれました。

また昔から、神聖な神の使いとして、稲荷神社にはなくてはならないものがお狐さん。かつての国立には、タヌキやイタチなどとともにたくさんのキツネが棲んでいて、村人たちにも親しまれていたそうですが、今ではお稲荷さんでしかお目にかかれません。

ここ青柳稲荷神社を守っている二匹のお狐さんは表情もユニークで、地元ならずともファンが多いそうです。 青柳稲荷神社には専従の神主はいませんが、地域の氏子たちを中心に毎年お祭りがおこなわれています。1月のどんど焼き、2月の初午(節分から数えてはじめての午の日)、また9月9日に近い日曜日には、五穀豊穣を祈る例大祭があります。

くにたち郷土文化館で保存されている青柳稲荷神社の「祭礼幟旗」(のぼりばた)は、長さ11.4m、幅1.1mという勇壮なもので、旗の中央には、大きく「正一位稲荷神社」、右側に「大正四年二月 青柳氏子中」、左側に「本田定年謹書」と書かれています。市の登録有形民俗文化財で、青柳稲荷神社の祭礼のときには氏子たちの手によって旗立てが行われます。

青柳稲荷神社には専従の神主はいませんが、地域の氏子たちを中心に毎年お祭りがおこなわれています。1月のどんど焼き、2月の初午(節分から数えてはじめての午の日)、また9月9日に近い日曜日には、五穀豊穣を祈る例大祭があります。

くにたち郷土文化館で保存されている青柳稲荷神社の「祭礼幟旗」(のぼりばた)は、長さ11.4m、幅1.1mという勇壮なもので、旗の中央には、大きく「正一位稲荷神社」、右側に「大正四年二月 青柳氏子中」、左側に「本田定年謹書」と書かれています。市の登録有形民俗文化財で、青柳稲荷神社の祭礼のときには氏子たちの手によって旗立てが行われます。

【取材・執筆】 田中えり子【写真】 横坂泰介、くにたち総合ポータルサイト事業協議会

甲州街道「青柳」の信号の一つ立川寄り。長い参道の入り口に鳥居と常夜灯があります。JR南武線矢川駅から徒歩20分。

甲州街道「青柳」の信号の一つ立川寄り。長い参道の入り口に鳥居と常夜灯があります。JR南武線矢川駅から徒歩20分。