師走に入ると気ぜわしさと冬至の近づきが重なって、「日没って、こんなに早かったっけ?」とため息をついてしまう日も。そんな夕暮れに眺めるクリスマスデコレーションに、ほっとしたり心躍ったりすることってありませんか? 眉間に寄っていた縦じわものびて、もうひとがんばりできそうですね。

師走に入ると気ぜわしさと冬至の近づきが重なって、「日没って、こんなに早かったっけ?」とため息をついてしまう日も。そんな夕暮れに眺めるクリスマスデコレーションに、ほっとしたり心躍ったりすることってありませんか? 眉間に寄っていた縦じわものびて、もうひとがんばりできそうですね。

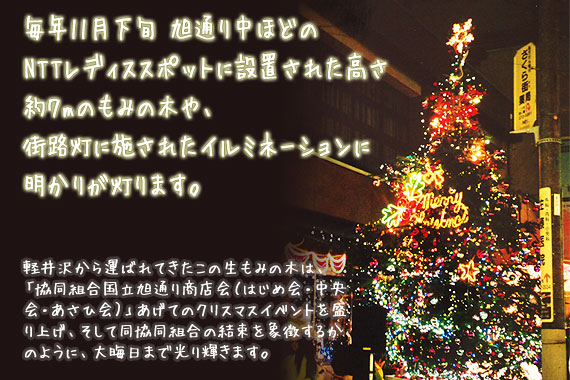

旭通り商店会のクリスマス装飾が現在の形になったのは、2007年のこと。11月最終週末に点灯式が行われるのも、今ではすっかりおなじみに。

その準備は11月中旬に始まります。早朝からもみの木に電飾やオーナメントの飾り付けをし、クレーンを使って木を起こして設置。その後1週間ほどかけて小さなクリスマスツリー・植え込みへの飾り付け・オブジェを設置した後、イルミネーションのテストなどを進めます。

点灯式当日。昼間は地場野菜販売などが行われます。歳末売り出しならでは、商店街ならではの活気にあふれます。

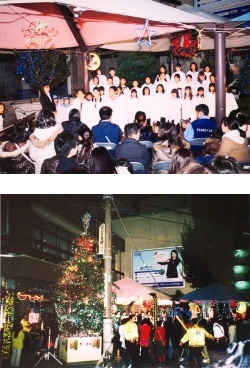

夕方になると、集まった人々全員でカウントダウン、イルミネーションに灯が点ります。空間が華やぎに満ちたところで、地元・国立市立国立第三小学校合唱団による聖歌が流れて一気にクリスマス気分に。

そして恒例の「ホワイトクリスマス in ASAHI 通り」は12 月中旬。同所で地域の団体が出演してコーラスやダンス、ゲームなどが行われます。

旭通り商店会のクリスマス装飾が現在の形になったのは、2007年のこと。11月最終週末に点灯式が行われるのも、今ではすっかりおなじみに。

その準備は11月中旬に始まります。早朝からもみの木に電飾やオーナメントの飾り付けをし、クレーンを使って木を起こして設置。その後1週間ほどかけて小さなクリスマスツリー・植え込みへの飾り付け・オブジェを設置した後、イルミネーションのテストなどを進めます。

点灯式当日。昼間は地場野菜販売などが行われます。歳末売り出しならでは、商店街ならではの活気にあふれます。

夕方になると、集まった人々全員でカウントダウン、イルミネーションに灯が点ります。空間が華やぎに満ちたところで、地元・国立市立国立第三小学校合唱団による聖歌が流れて一気にクリスマス気分に。

そして恒例の「ホワイトクリスマス in ASAHI 通り」は12 月中旬。同所で地域の団体が出演してコーラスやダンス、ゲームなどが行われます。

旭通りのクリスマスイベントは、商店会のありようとともに変遷してきました。

国立駅南口から南東、朝日が昇る方向にまっすぐ伸びる旭通りの商店は、3つのブロックに分かれて商店会を構成。そのうちのひとつ、はじめ会が1991年12月、「お客様に楽しんでお買い物をしていただきたい」(吉垣孝専務理事)との思いから、歳末大売り出しに合わせてコンサートやチャリティオークションを開催したのがクリスマスイベントの始まりとなりました。翌年は、幼稚園や保育園の協力を得て、子供たちにクリスマスカードを作ってもらい、それを東京テクニカルカレッジ(当時)の学生に造ってもらった大きなパネルに展示したり、ミニコンサート、オークション、サンタメールなどを企画しました。2000年にはイルミネーションを開始。大道芸大会、コンサート、オークションと、次々と新しい企画が誕生していきます。

あさひ会のサンライズマーケット、中央会のフリーマーケットなども始まり、その流れは広がっていきました。

1986年には3つの商店会が結びついて「旭通り商店会連合会」を組織を改革、共同事業や対外事業に取り組むようになります。クリスマスイベントは1994年から連合会主催となり、子供たちに人気のキャラクターのショーやゲームなどで、観客は大喜びだったと言います。

1996年からは「ホワイトクリスマス in ASAHI通り」と銘打ち、フラッグコンテスト、プレミアム金券発行なども加わって内容的にもますます充実の一途をたどります。当時の写真を見ると、店主のみなさんがサンタクロースに扮したり、ステージでの演し物に熱演しているさまが見てとれ、芸達者揃い、人材の宝庫といったようすがうかがえます。

旭通りのクリスマスイベントは、商店会のありようとともに変遷してきました。

国立駅南口から南東、朝日が昇る方向にまっすぐ伸びる旭通りの商店は、3つのブロックに分かれて商店会を構成。そのうちのひとつ、はじめ会が1991年12月、「お客様に楽しんでお買い物をしていただきたい」(吉垣孝専務理事)との思いから、歳末大売り出しに合わせてコンサートやチャリティオークションを開催したのがクリスマスイベントの始まりとなりました。翌年は、幼稚園や保育園の協力を得て、子供たちにクリスマスカードを作ってもらい、それを東京テクニカルカレッジ(当時)の学生に造ってもらった大きなパネルに展示したり、ミニコンサート、オークション、サンタメールなどを企画しました。2000年にはイルミネーションを開始。大道芸大会、コンサート、オークションと、次々と新しい企画が誕生していきます。

あさひ会のサンライズマーケット、中央会のフリーマーケットなども始まり、その流れは広がっていきました。

1986年には3つの商店会が結びついて「旭通り商店会連合会」を組織を改革、共同事業や対外事業に取り組むようになります。クリスマスイベントは1994年から連合会主催となり、子供たちに人気のキャラクターのショーやゲームなどで、観客は大喜びだったと言います。

1996年からは「ホワイトクリスマス in ASAHI通り」と銘打ち、フラッグコンテスト、プレミアム金券発行なども加わって内容的にもますます充実の一途をたどります。当時の写真を見ると、店主のみなさんがサンタクロースに扮したり、ステージでの演し物に熱演しているさまが見てとれ、芸達者揃い、人材の宝庫といったようすがうかがえます。

もうひとつの転機は2001年に訪れます。連合会を法人化し「協同組合国立旭通り商店会」を創立。3つの商店会は個々に活動しながらも、さらなる力を結集していきます。

各店舗が意匠を凝らしたイルミネーションに投票してもらうコンテストやインターナショナルミニフェスタ、フォークソングコンサートや模擬店なども実施しました。

この年大きく変わったのは、それまでのショーを見せる「興行型」から、地域の人々がステージにあがる「参加型」への移行です。それは、地域の各種団体の発表の場ともなりました。開始当初こそ、出演者さがし、出演依頼に奔走したそうですが、今では参加希望団体が多くつめかけ、歌や踊りを披露してくれるほどに。NTT駐車場の特設ステージは、今や地域の方々と商店の交歓の場となっています。

裏方さん話にはこんなことも。イルミネーションの電球の点検や付け替えには、職場体験中の中学生たちもお手伝いしているそうですよ。目に見えないところでも、地域の子供たちが携わっていたのですね。

もうひとつの転機は2001年に訪れます。連合会を法人化し「協同組合国立旭通り商店会」を創立。3つの商店会は個々に活動しながらも、さらなる力を結集していきます。

各店舗が意匠を凝らしたイルミネーションに投票してもらうコンテストやインターナショナルミニフェスタ、フォークソングコンサートや模擬店なども実施しました。

この年大きく変わったのは、それまでのショーを見せる「興行型」から、地域の人々がステージにあがる「参加型」への移行です。それは、地域の各種団体の発表の場ともなりました。開始当初こそ、出演者さがし、出演依頼に奔走したそうですが、今では参加希望団体が多くつめかけ、歌や踊りを披露してくれるほどに。NTT駐車場の特設ステージは、今や地域の方々と商店の交歓の場となっています。

裏方さん話にはこんなことも。イルミネーションの電球の点検や付け替えには、職場体験中の中学生たちもお手伝いしているそうですよ。目に見えないところでも、地域の子供たちが携わっていたのですね。

商店会と第三小学校、第一中学校の生徒たちとの関わりは、クリスマスイベントにとどまりません。サマーセール時のイベントへの出演、サマーキャンプ(三小)、谷保天満宮祭礼、年間通じてのお囃子練習、門松づくり(毎年両校に寄贈)、職場体験受け入れ(一中)などなど。これらを通じて築かれる学校や地域との信頼関係が、ひいては青少年の健全育成の一助になっていると評価されています。

その根底にあるのが「地域とともに」をスローガンとする同協同組合の取り組み姿勢。

「商店会の組織化・再編成、協同組合が収益事業を持つにいたり、その収益のおかげでさまざまな活動ができること。役員の心がひとつにまとまって争いごとがないこと。すべてが長い歴史の中で多くの先達が試行錯誤を繰り返し、育ててくれたものです。それを地域に還元して、ともに発展していければとの思いで今日までやってきています」(中栄修理事長)

その言葉を裏付けるようなエピソードを聞きました。かつて一橋大学に留学していたというタイ人からのメールです。「旅行で日本を再度訪れるにあたって、ともに楽しんだ旭通りのクリスマスイベントに合わせて来たいから、日程を教えてください」と。

こんなあったかな逸話や、基盤を築いた先達の先見性や知恵、継承していくことの大切さにも思いを馳せながら、あふれんばかりの光のアートを楽しんでみてはいかが?

[協力] 協同組合国立旭通り商店会

[文責] 小山信子

[写真] 協同組合国立旭通り商店会

商店会と第三小学校、第一中学校の生徒たちとの関わりは、クリスマスイベントにとどまりません。サマーセール時のイベントへの出演、サマーキャンプ(三小)、谷保天満宮祭礼、年間通じてのお囃子練習、門松づくり(毎年両校に寄贈)、職場体験受け入れ(一中)などなど。これらを通じて築かれる学校や地域との信頼関係が、ひいては青少年の健全育成の一助になっていると評価されています。

その根底にあるのが「地域とともに」をスローガンとする同協同組合の取り組み姿勢。

「商店会の組織化・再編成、協同組合が収益事業を持つにいたり、その収益のおかげでさまざまな活動ができること。役員の心がひとつにまとまって争いごとがないこと。すべてが長い歴史の中で多くの先達が試行錯誤を繰り返し、育ててくれたものです。それを地域に還元して、ともに発展していければとの思いで今日までやってきています」(中栄修理事長)

その言葉を裏付けるようなエピソードを聞きました。かつて一橋大学に留学していたというタイ人からのメールです。「旅行で日本を再度訪れるにあたって、ともに楽しんだ旭通りのクリスマスイベントに合わせて来たいから、日程を教えてください」と。

こんなあったかな逸話や、基盤を築いた先達の先見性や知恵、継承していくことの大切さにも思いを馳せながら、あふれんばかりの光のアートを楽しんでみてはいかが?

[協力] 協同組合国立旭通り商店会

[文責] 小山信子

[写真] 協同組合国立旭通り商店会