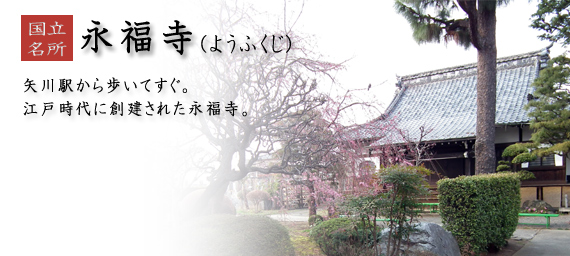

宝林山永福寺は、すぐ南にある南養寺に属し、南養寺と同じく臨済宗建長寺派。立川普済寺の末寺。江戸時代の 1661~1673年(寛文年間)に、建長寺177世、普済寺6世、南養寺10世である高僧・天叟宗祐大和尚という禅師により、開山されました。

本尊は、高さ30センチほどの木造の釈迦如来像です。不動明王像も安置され、境内には、ほかに地蔵菩薩や光背型の馬頭観音などの石造もあります。

宝林山永福寺は、すぐ南にある南養寺に属し、南養寺と同じく臨済宗建長寺派。立川普済寺の末寺。江戸時代の 1661~1673年(寛文年間)に、建長寺177世、普済寺6世、南養寺10世である高僧・天叟宗祐大和尚という禅師により、開山されました。

本尊は、高さ30センチほどの木造の釈迦如来像です。不動明王像も安置され、境内には、ほかに地蔵菩薩や光背型の馬頭観音などの石造もあります。 甲州街道と矢川が交差する橋の北側に、市登録有形文化財のひとつ、五智如来と呼ばれる石造物があります。五智如来は、大日如来を中心として東方の阿しゅく如来、南方の宝生如来、西方の阿弥陀如来、北方の不空成就如来(または釈迦如来)の金剛界五仏の智を開くものですが、その五智如来塔の銘文に、永福寺にまつわる逸話があります。五智如来の写真は、国立市ホームページ・国立市登録有形文化財・歴史資料ページへ。

甲州街道と矢川が交差する橋の北側に、市登録有形文化財のひとつ、五智如来と呼ばれる石造物があります。五智如来は、大日如来を中心として東方の阿しゅく如来、南方の宝生如来、西方の阿弥陀如来、北方の不空成就如来(または釈迦如来)の金剛界五仏の智を開くものですが、その五智如来塔の銘文に、永福寺にまつわる逸話があります。五智如来の写真は、国立市ホームページ・国立市登録有形文化財・歴史資料ページへ。

その昔、立川崖線の湧水から流れだす矢川は川幅も広くゆったりとしていましたが、甲州街道にぶつかるところでは南にかけて深く運河が堀られ、川幅を狭くして橋を架けました。しかし村人たちが架けたこの板橋は大雨のたびに流されてしまい、見かねた永福寺の第四世渕山源公和尚が私財を投じて石橋に架け替え、村人から大いに感謝されたということです。

1699年(元禄12年)和尚は亡くなりましたが、60年後の1760年(宝暦10年)、壊れた橋の修復をきっかけとして、渕山和尚の業績をたたえて五智如来が建立されました。さらに90年後の 1850 年(嘉永3年)には再び石橋がつくられ、このときには矢川橋のほとりに、より堅牢で安全であるようにと石橋供養塔も建立され、今に至っています。

その昔、立川崖線の湧水から流れだす矢川は川幅も広くゆったりとしていましたが、甲州街道にぶつかるところでは南にかけて深く運河が堀られ、川幅を狭くして橋を架けました。しかし村人たちが架けたこの板橋は大雨のたびに流されてしまい、見かねた永福寺の第四世渕山源公和尚が私財を投じて石橋に架け替え、村人から大いに感謝されたということです。

1699年(元禄12年)和尚は亡くなりましたが、60年後の1760年(宝暦10年)、壊れた橋の修復をきっかけとして、渕山和尚の業績をたたえて五智如来が建立されました。さらに90年後の 1850 年(嘉永3年)には再び石橋がつくられ、このときには矢川橋のほとりに、より堅牢で安全であるようにと石橋供養塔も建立され、今に至っています。

【取材・執筆】 田中えり子

【写真】 くにたち総合ポータルサイト事業協議会

【参考】 『あおぞら』(国立の自然と文化を守る会発行)、国立市ホームページ・国立市登録有形文化財・歴史資料ページ